40岁5BB囊胚没成,3BC却顺利见胎心?移植前这步竟比胚胎质量更重要!

在试管婴儿治疗中,不少姐妹明明能获得可用胚胎,却总在移植后遭遇“滑铁卢”——要么胚胎不着床,要么不幸生化。这种时候该怎么办?或许可以从一位调治会员的经历中找到解题思路。

35岁的W女士曾因两次胎停选择试管,两次促排后收获3枚通过筛查的胚胎,移植其中1枚后顺利生下大宝。39岁备战二胎时,她信心满满地移植了剩余胚胎中级别最优的5BB囊胚,却没能着床。

看着最后一枚3BC囊胚,W女士陷入纠结:是重新取卵,还是再试一次移植?最终她选择先做试管前综合调治,做好充足的准备,没想到正是这枚被认为“次等”的胚胎,帮她顺利怀上了二宝。

▲ 滑动查看

为什么级别更高的胚胎会失败,看似普通的胚胎反而能着床?移植前的调治究竟做了哪些关键调整?今天就来聊聊其中的门道。

内膜厚度够了,5BB囊胚却不着床?

W女士的二胎移植难题…

以为内膜厚度达标就万事大吉?W女士的二胎移植经历,恰恰打破了这个想法。

作为有过一次移植成功经验的“过来人”,W女士备战二胎时心态轻松。毕竟头胎时,她通过试管顺利生下大宝,这次还有两枚剩余胚胎,其中5BB级别的那枚,更是让她充满信心。

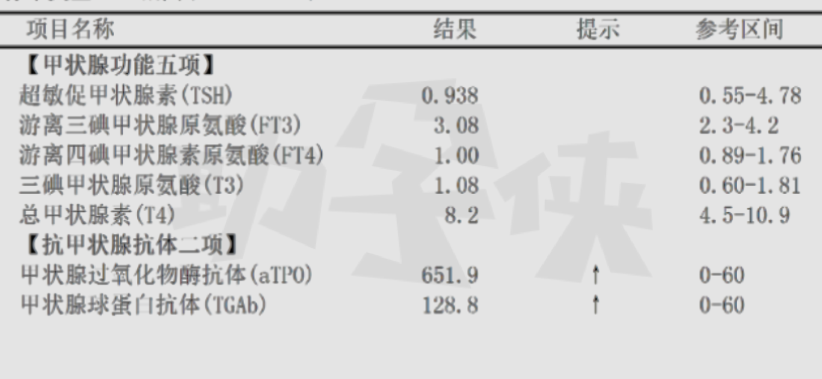

但是为了稳妥,她还是提前两个周期就去医院做了移植前评估。因为常年受桥本甲状腺炎和甲亢影响,一直在用丙硫控制病情,所以这次特意重点复查了甲状腺。

检查结果显示桥本抗体依旧很高,但甲状腺功能还算稳定。三维B超还发现了轻微宫腔黏连,位置靠近宫角,医生判断“影响不大”。

另外,检查中虽发现排卵时间提前,但内膜厚度基本达标。综合来看,似乎没有需要特别调整的地方,于是W女士顺利进入移植周期,开始用药准备。

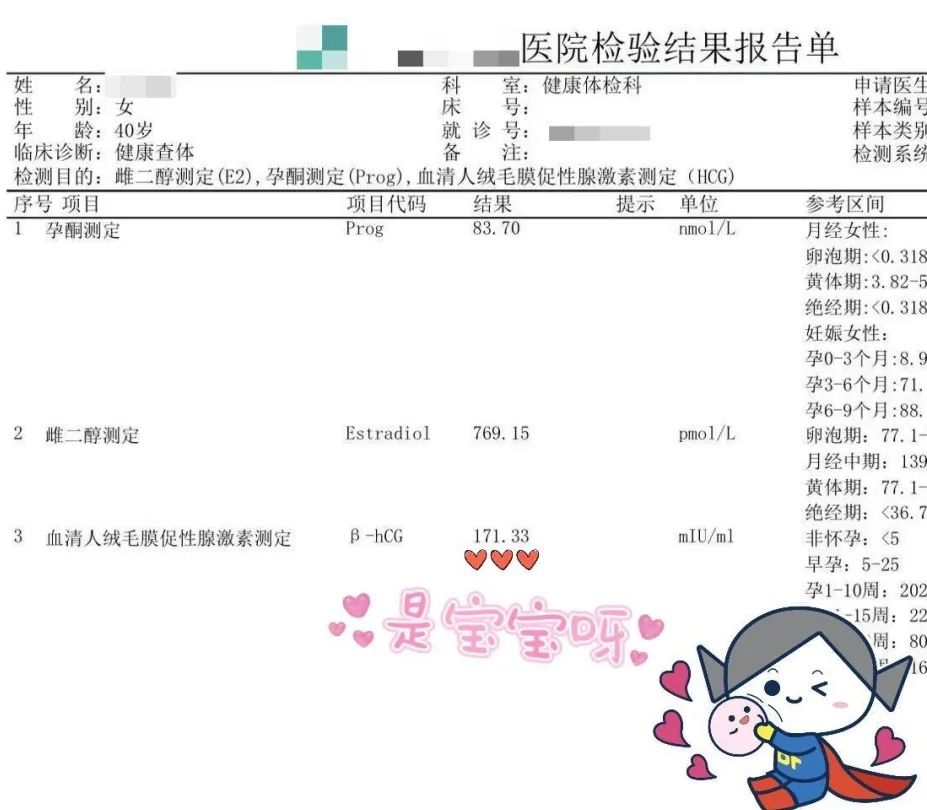

移植后的日子里,她满心期待着二胎的到来。毕竟这枚5BB囊胚不仅级别不错,还通过了三代筛查,怎么看都该顺理成章成功。可到了官宣那天,医院的HCG结果却是阴性,自己用验孕棒测也是一条杠。

W女士一下子懵了:胚胎好,内膜厚度够,甲状腺功能也控制着,到底哪里出了问题?为什么5BB过筛囊胚竟然不着床?

40岁AMH0.61、只剩3BC囊胚:

是冒险移植,还是再搏一次促排?

是再次取卵攒胚胎,还是赌一把移植最后这枚3BC囊胚?W女士陷入了两难。

医生解释上次失败可能是概率问题,建议休息一个周期再移植。可看着这枚3BC囊胚,她心里打鼓:万一再失败怎么办?更让她焦虑的是,复查AMH已经降到0.61ng/ml,且迈进了40岁的门槛,真要再取卵,还能拿到可用的胚胎吗?

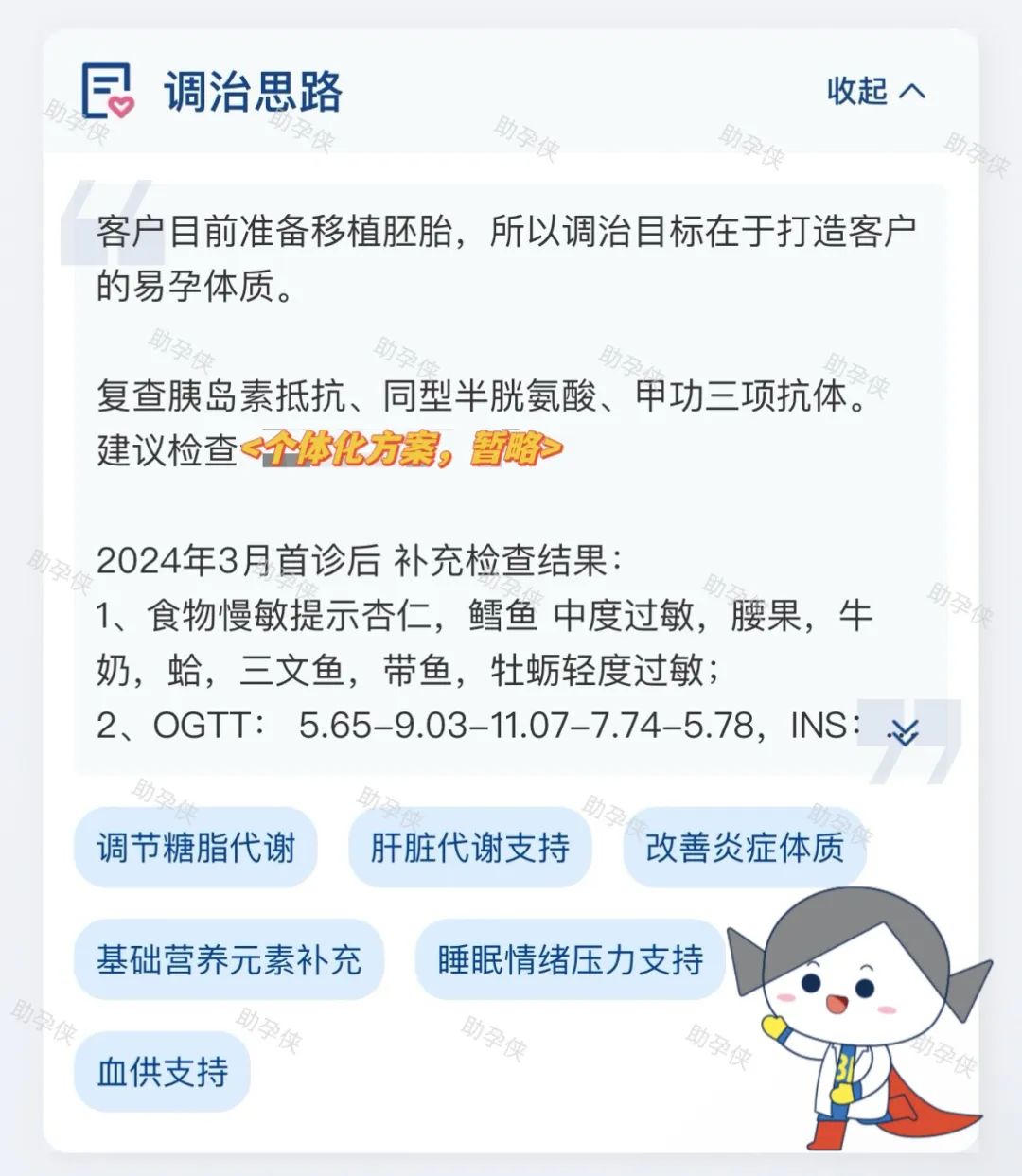

越想越慌的她,在病友推荐下找到我们,原本打算先调理身体、促排攒胚胎,觉得这样移植时能更踏实。

但我们综合她的情况分析后,给出了不同建议:可以先针对性调理,尝试移植这枚3BC囊胚。毕竟如果成功了,就能省去再次促排的折腾;即便失败,再考虑促排也不迟。

关键是,这一次移植前,必须做足针对性调整——这也是和上次最大的不同。

为3BC囊胚铺路:

这次移植前,我们做了这些准备!

既然决定再试一次,就得把准备做足。我们仔细分析了W女士的情况,从影响胚胎着床的关键因素入手,制定了针对性方案——毕竟面对级别普通的胚胎,每一个细节都可能决定成败。

1. 先解决“免疫失衡”这个隐患

W女士的桥本抗体一直偏高,这其实是免疫失衡的信号。虽然头胎移植时也有类似情况,但随着年龄增长,身体代谢和修复能力下降,免疫问题对胚胎着床的干扰会越来越明显。

因此,改善桥本抗体、调节免疫平衡,成了调治的首要目标,目的是减少免疫因素对胚胎着床的“阻碍”。

2. 揪出“内膜炎症”的潜在风险

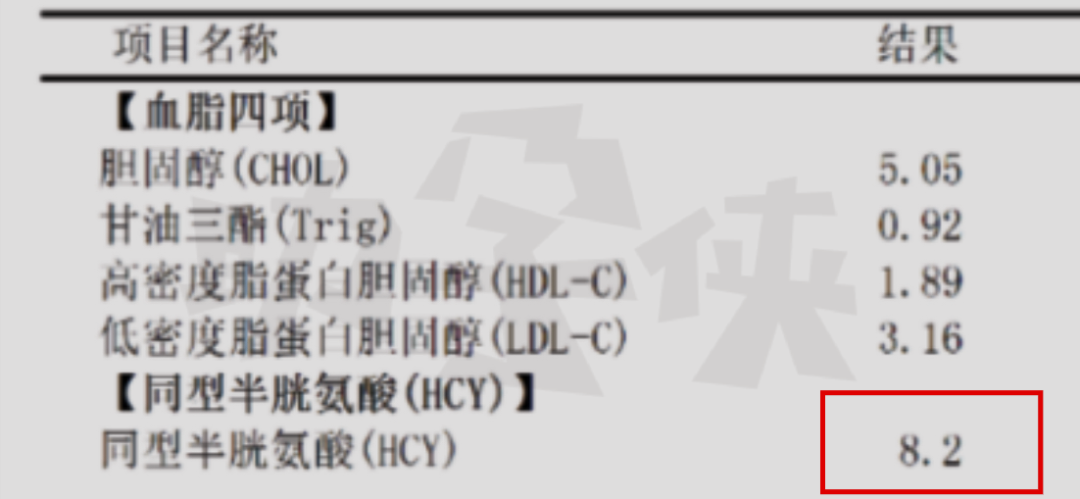

除了免疫问题,我们还关注到几个细节:W女士同型半胱氨酸偏高,长期有反复阴道炎,之前检查还发现过轻微宫腔黏连。

这些看似不严重的问题,背后可能提示内膜处于炎症风险中。进一步检查果然证实了内膜炎的存在,于是针对炎症和菌群平衡的干预迅速跟上——毕竟“发炎”的内膜,很难留住胚胎。

3. 补上“营养与生活方式”的短板

除了免疫的异常外,W女士还有地中海贫血基因,前期检查显示稍有贫血,维生素D水平也偏低,这说明存在营养失衡,再加上基因影响,部分营养的吸收效率可能较差。

针对这些,健管师制定了抗炎无麸质饮食方案,生活习惯上也做了调整,比如她之前有夜间运动、熬夜晚睡的习惯,这些都会影响身体状态,我们一一帮她纠正,换成更适合备孕的作息和功能性备孕运动。

从免疫调节到内膜养护,从营养补充到生活细节,每一步都围绕“提高胚胎着床率”展开。这一次,我们要为这枚3BC囊胚宝宝,铺就一条更稳的“着床路”。

3个月调治逆转困局:

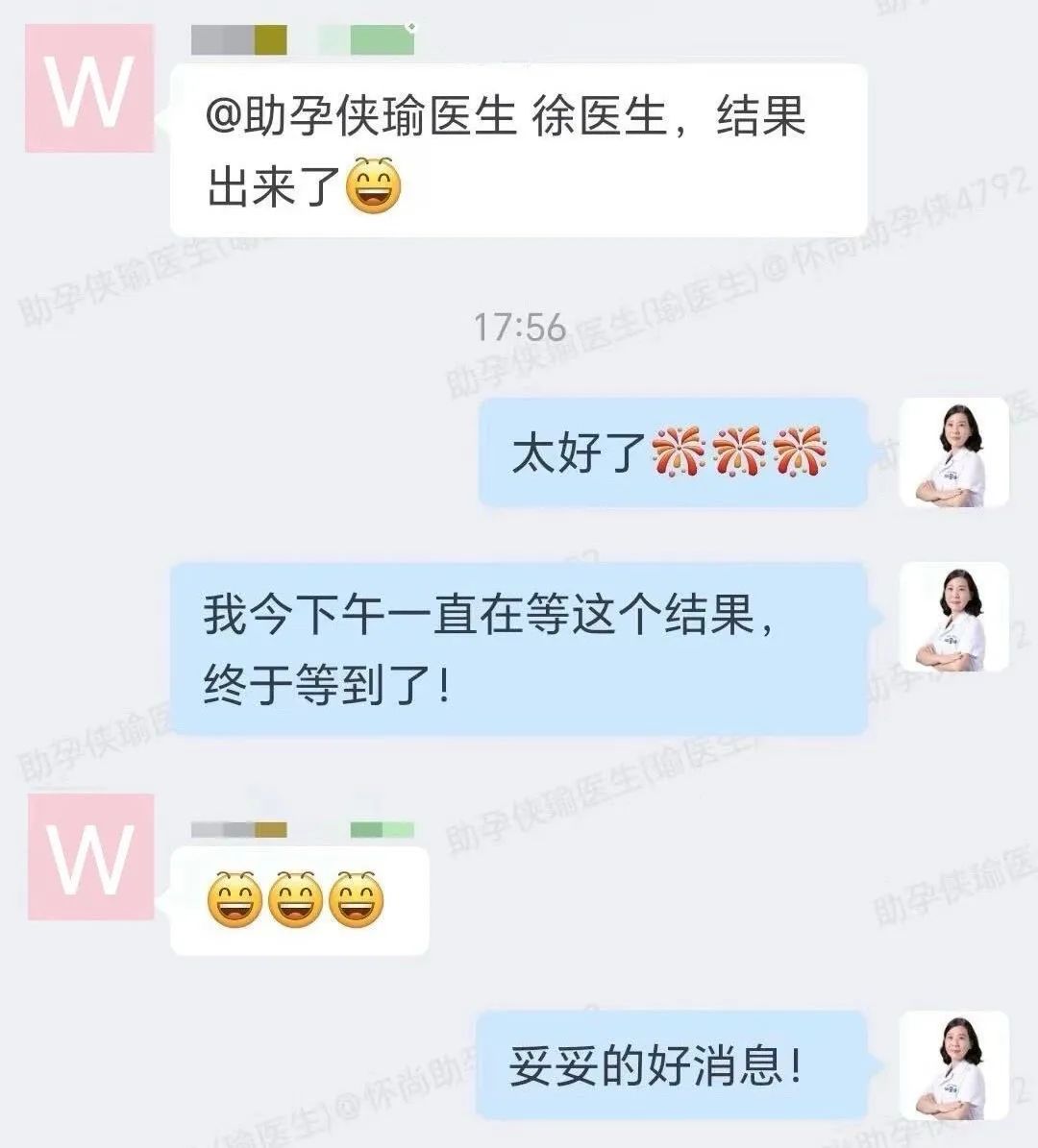

3BC囊胚成功着床的背后

W女士对调治方案的配合度很高,而身体的反馈也来得很快——短短3个月,不仅她自己感觉状态变好,各项检查指标更是给出了惊喜。

桥本抗体大幅下降,同型半胱氨酸、维生素D等之前不达标的项目全部回归正常,连她一直担心的AMH值,也从0.61ng/ml回升到0.93ng/ml。

更让她欣慰的是,反复困扰的阴道炎没再复发,精力变足了,睡眠也香了。这些变化让她重新找回了信心,在我们的指导下,正式重启移植周期。

这一次,结果没有让人失望:那枚被认为“级别一般”的3BC囊胚成功着床,稳稳闯过胎心关。

▲ 滑动查看

其实这次移植的难度并不小——毕竟之前级别更好的5BB囊胚,在内膜厚度达标的情况下依然失败。

这恰恰说明,胚胎着床不仅看“硬件”(胚胎级别、内膜厚度),更要看“软件”:内膜是否有炎症、免疫是否平衡、身体营养状态如何……这些看不见的内部因素,往往是成败的关键。

如果不把这些影响因素一一消除,盲目移植可能只是白白浪费胚胎。而W女士的经历正告诉我们:针对性调整身体状态,哪怕是“次等”胚胎,也能迎来属于TA的“好孕”。

接好孕的同时,

这3个着床关键因素一定要重视!

恭喜W女士顺利迎来二宝!她的经历不仅带来好孕气,更给我们提了个醒:胚胎着床从来不是“看胚胎级别、看内膜厚度”这么简单。想要提高移植成功率,这3个因素一定要提前关注!

1. 内膜容受性:厚度只是“敲门砖”

很多人移植时只盯着内膜厚度和形态,但真正决定胚胎能否“扎根”的是内膜容受性。它就像土壤的“肥力”,除了厚度,还包括血流是否充足、有没有炎症、免疫状态是否平衡、菌群是否稳定等。

尤其是炎症,堪称着床“隐形杀手”。如果有阴道炎、盆腔炎等问题,一定要及时排查宫腔炎症和菌群状态——别让“发炎的土壤”浪费了好胚胎。

2. 免疫平衡:给胚胎“友好信号”

胚胎对母体来说是“外来物”,想要顺利着床,需要母体免疫处于平衡状态:既不会过度“攻击”胚胎,也能建立稳定的母胎链接。

像常见的桥本甲状腺炎(抗体偏高),就是免疫失衡的一种表现。虽然没有特效药,但通过针对性调治和肠道功能改善,抗体水平是可以得到控制的——给胚胎一个“安全的生长环境”,比什么都重要。

3. 身体底子:营养和状态不能拖后腿

孕育是个“耗能大户”,如果母体本身处于亚健康(比如疲劳、失眠)、营养失衡(像W女士的贫血、维生素D不足),胚胎很难获得足够的“养分”。

移植前不妨把身体当成“备考”:纠正熬夜晚睡等不良习惯,根据自身情况补充营养(比如桥本人群注意控碘、贫血人群针对性补铁),让身体处于“最佳备孕状态”。

其实,通过W女士的好孕经历,最想告诉大家:胚胎着床是“胚胎质量”和“身体状态”的双向匹配。与其纠结胚胎级别,不如先把身体调理到适合着床的状态——毕竟,“好的土壤才能种出好庄稼”。

最后,愿每个备孕准妈妈都能少走弯路,顺利收获属于自己的好孕!